忘れてはいけない屋根の結露計算

永く安心して暮らせる木造住宅

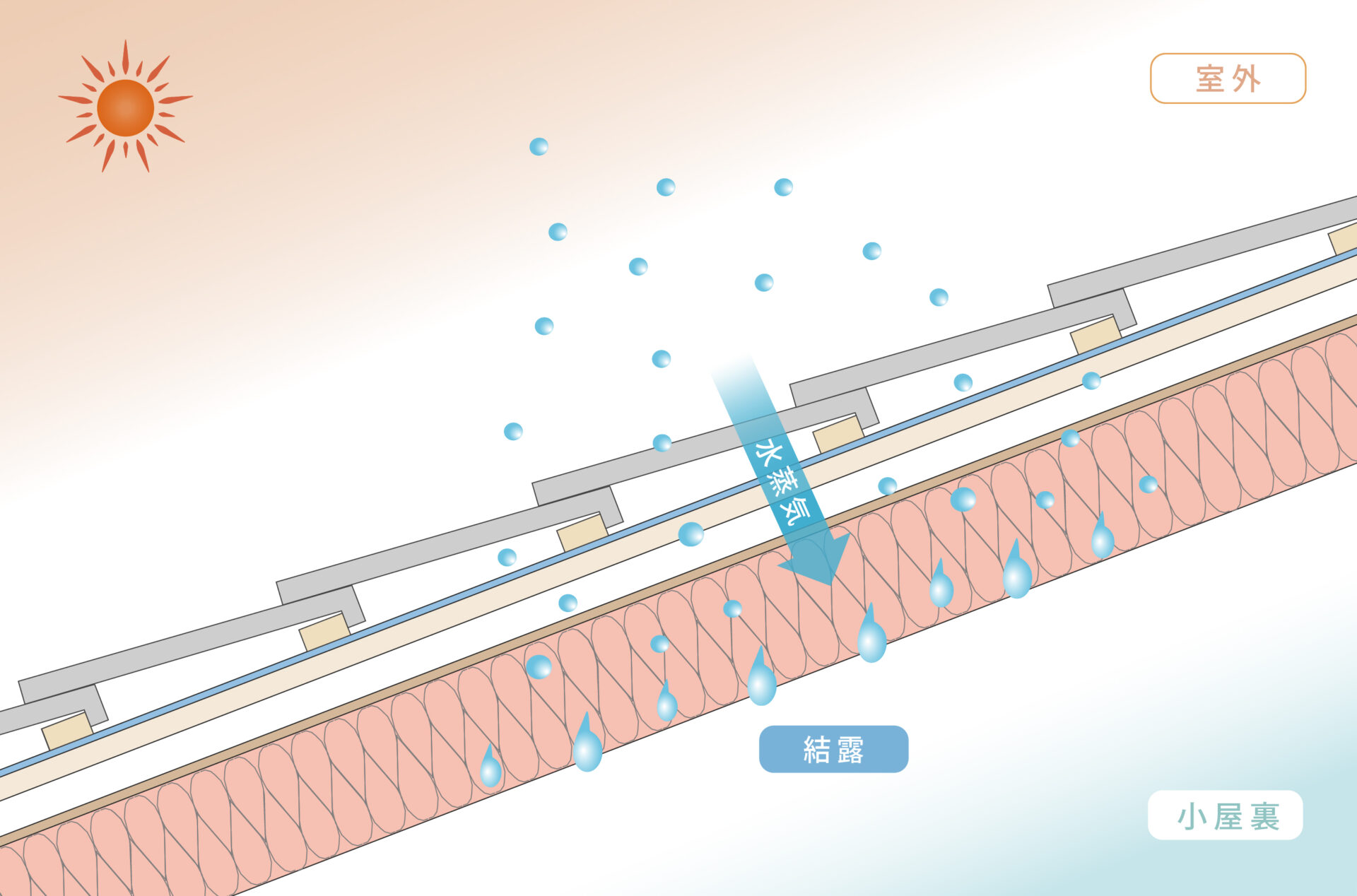

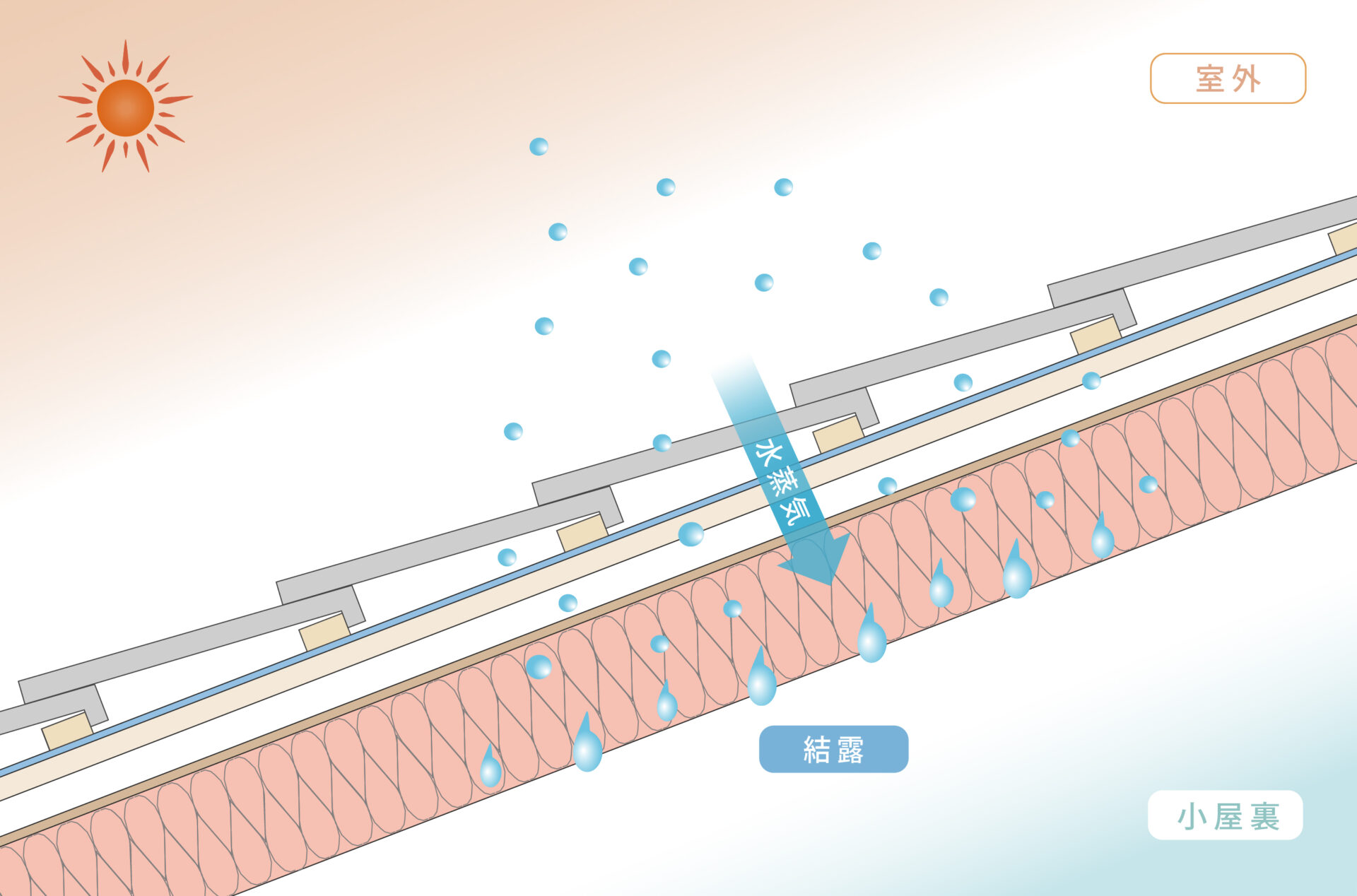

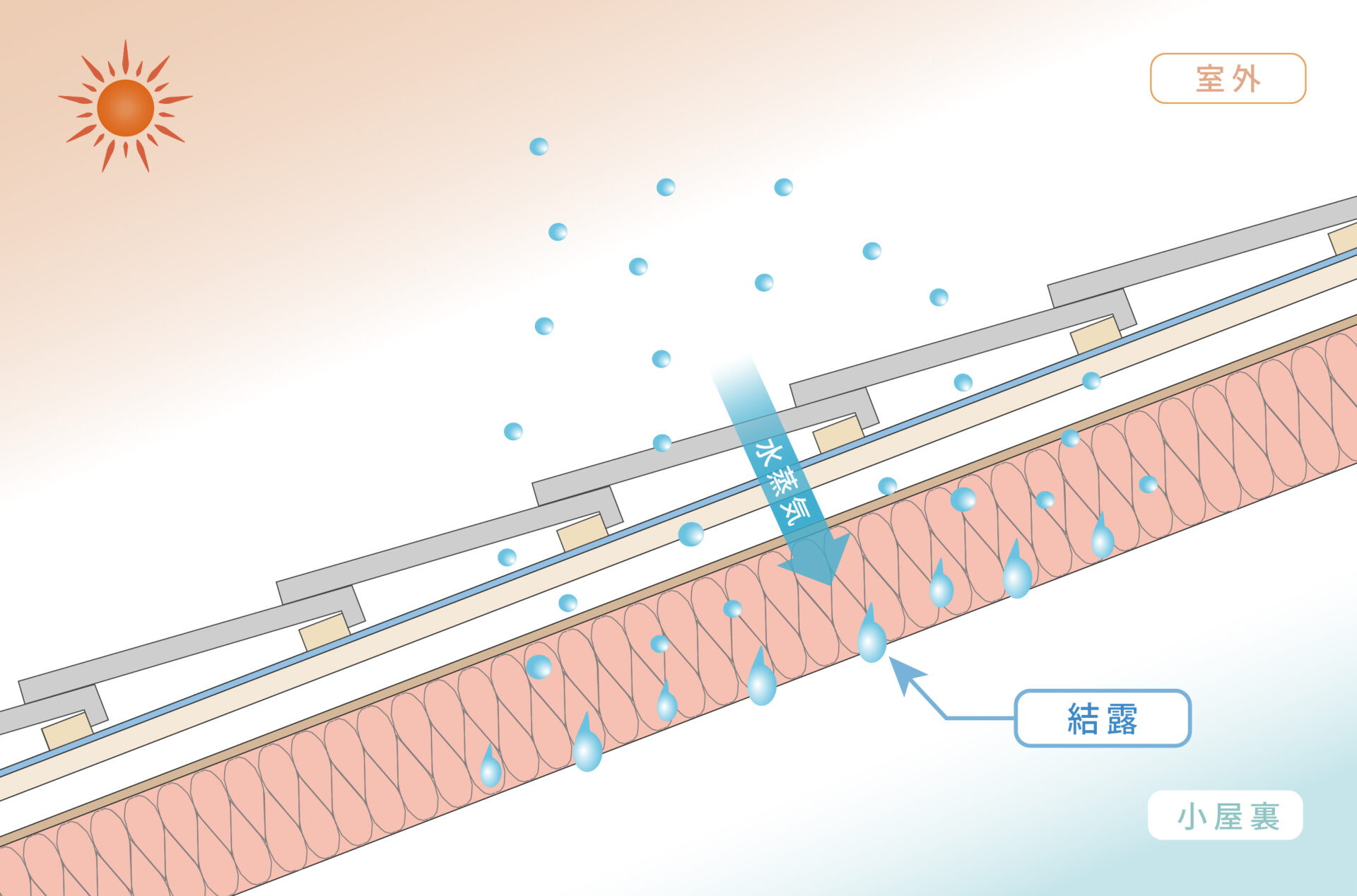

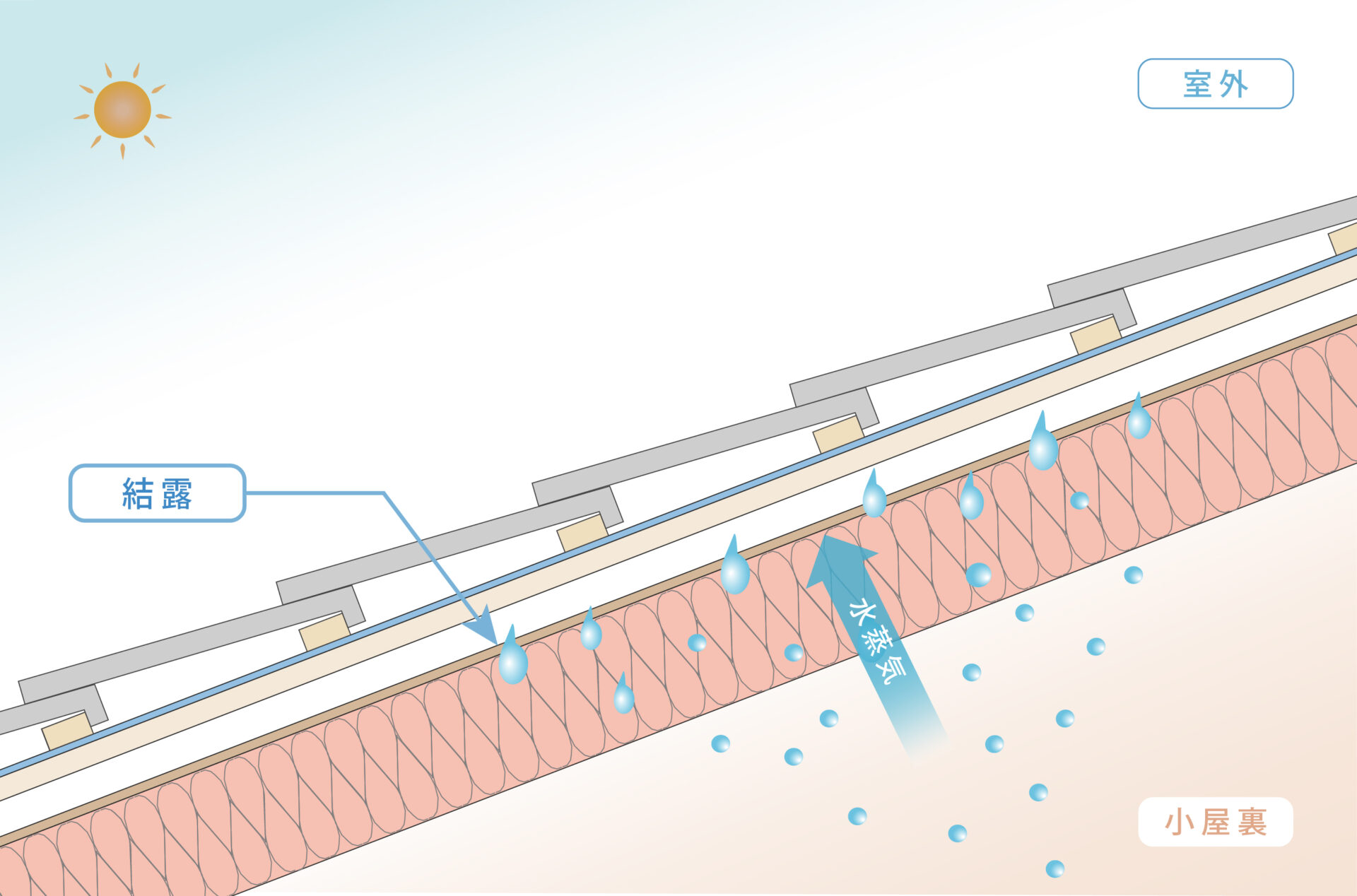

冬場、窓ガラスの表面などに発生する「表面結露」に対し、屋根裏や壁体内など目に見えない建物の構造内部で発生する結露を「内部結露」と言います。結露は屋外と室内の温度差が大きい時、湿気を含んだ温かな空気が冷やされて水蒸気が飽和しすることで発生いたします。屋根の場合、夏場は太陽によって温められた高温多湿な屋根内の空気が、エアコンや夜間の温度低下で冷やされることによって、含みきれなくなった水蒸気が水となり、屋根内に内部結露を引き起こします。また、冬場は暖房によって温められた空気が天井を抜けて屋根裏に上昇し、外気によって冷やされた屋根の内部に結露が発生してしまいます。

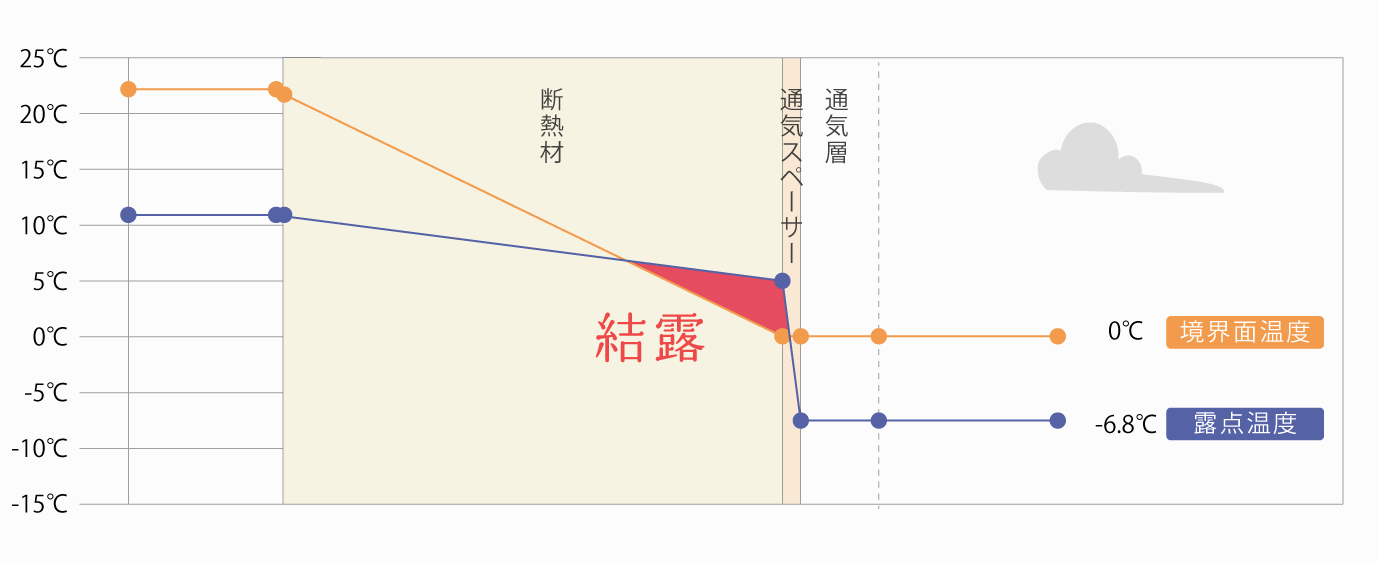

夏型結露の場合

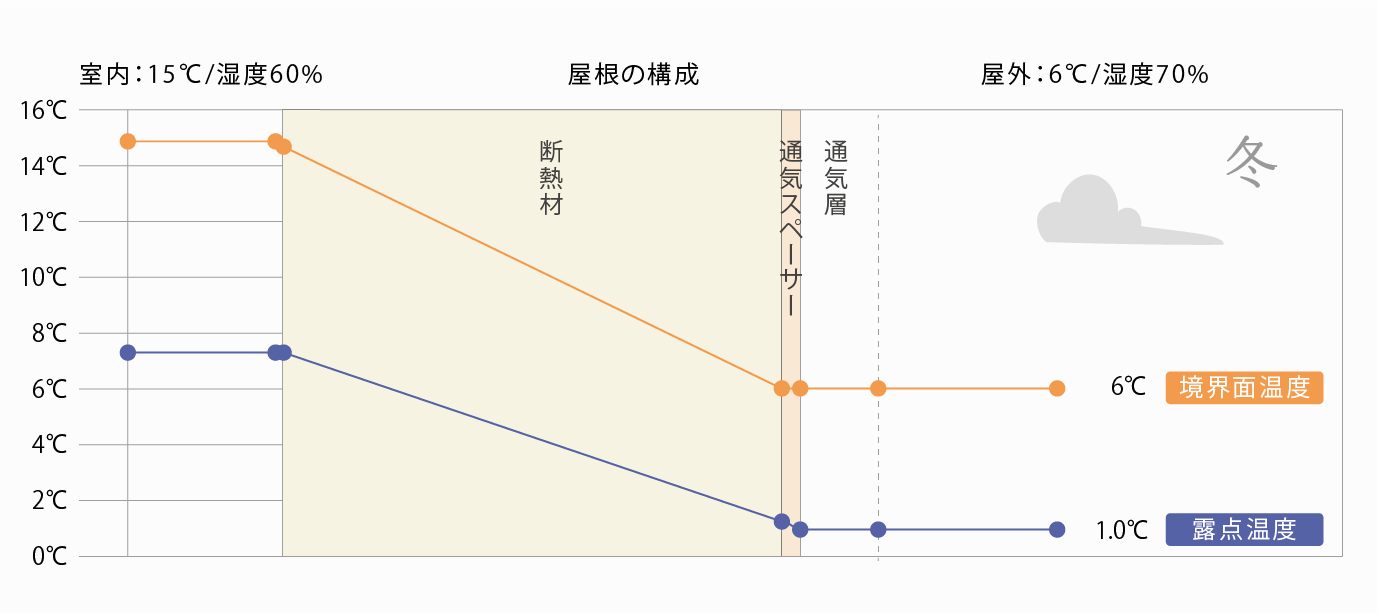

冬型結露の場合

屋根の構造材が濡れて腐食することで、住宅の耐久性が低下し、最悪の場合は屋根材が台風などで飛散する可能性もあります。また、断熱材も濡れてしまうことで性能が低下し、快適な温熱環境を保てなくなってしまいます。その様なことが起こらないように、屋根の内部結露を未然に予防することがとても重要となります。

屋根の結露計算とは、設計段階で建物の屋根や屋根裏で発生する結露のリスクを評価するための計算方法で、計算により結露がどの部位で、どの時期に、どの程度発生するかを予測することができます。結露計算では、建築エリアの条件設定をした上で、屋根内の構成部材の素材や厚み、熱伝導率や透湿抵抗(湿気の通りにくさを表す指標)に基づき、屋根内外の温度と水蒸気圧の差を求め、水蒸気の移動をシミュレーションします。これにより実際に壁内結露が起こるかどうかを判定する事ができます。

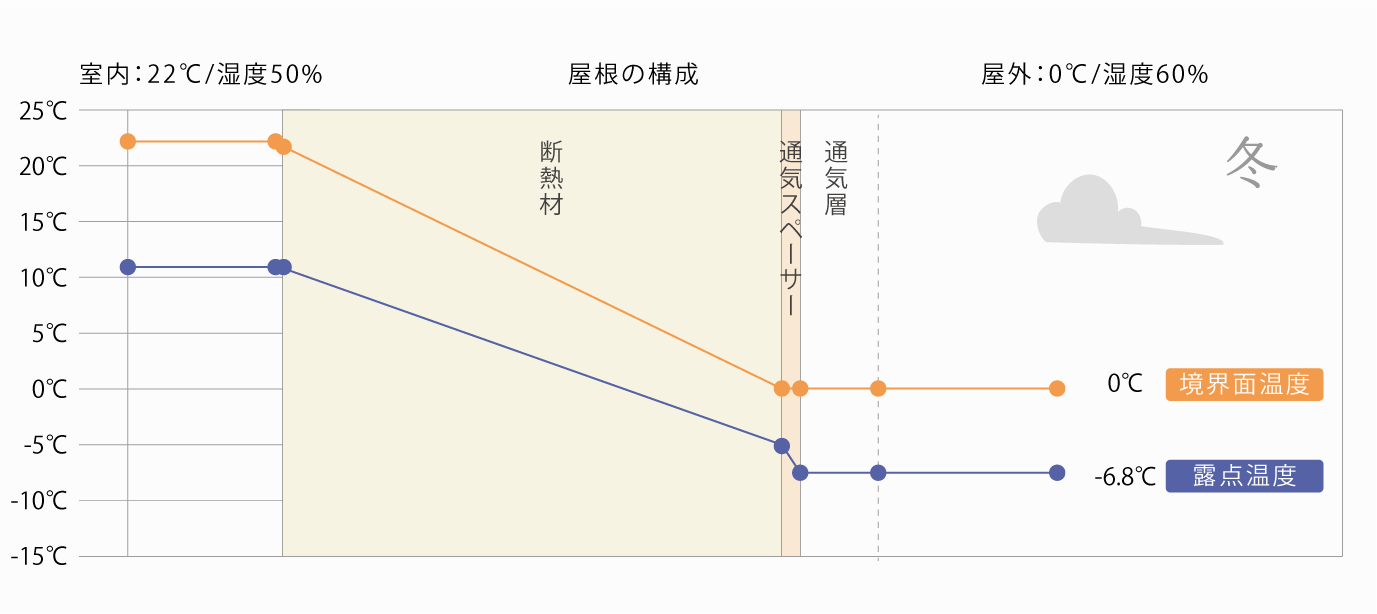

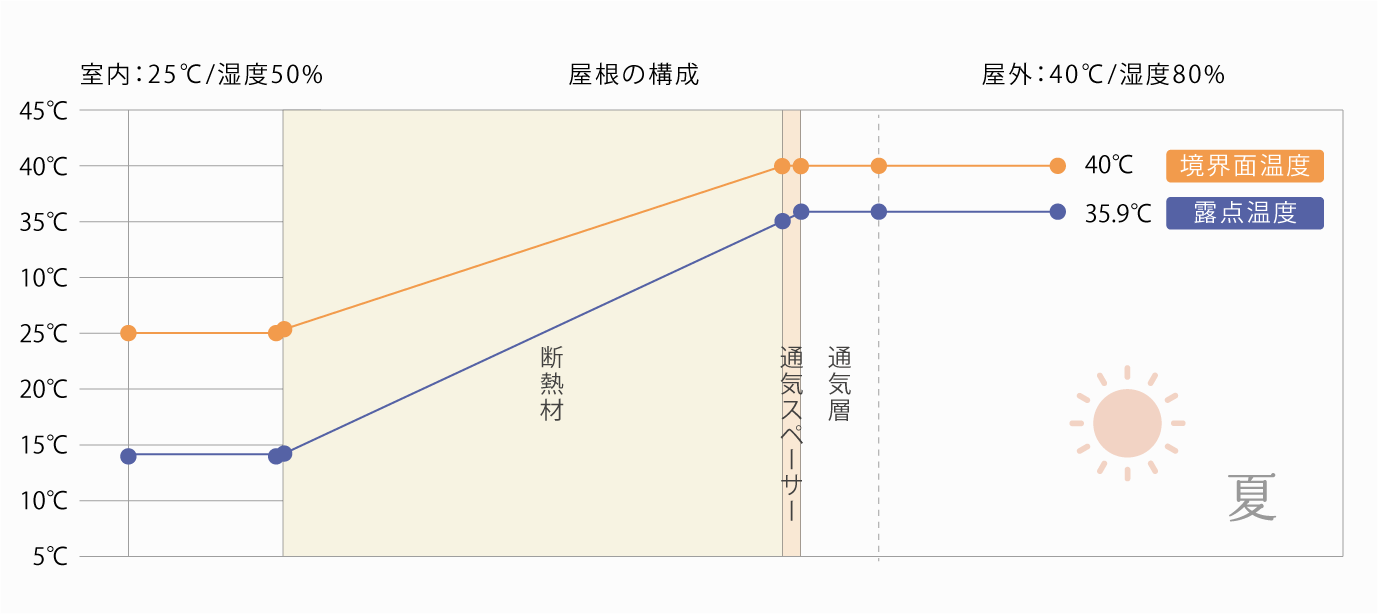

下記の表の様に、境界面温度が露点温度に達してしまうと、壁内のその部分で結露が発生するという事になりますので、結露が起こらないように屋根構成部材の選定と設計を行う必要があります。

花みずき工房では、屋根内や小屋裏空間で結露が発生することの無いように、屋根構成部材の熱度伝導率や透湿抵抗をもとに結露計算を行い、結露が発生することのない適切な部材選定を行っています。

定常計算:冬型(室内15℃:湿度60% / 屋外6℃:湿度70%)

しかし、一般的な結露計算(定常計算)では冬季の結露のみを対象にしており、浜松の気候では外気温6度(湿度70%)、室温15度(湿度60%)で計算されますが、実際の環境では、設定条件よりも温度差の大きい日もあり、気温や湿度が1日の中でも大きく変動します。そのため、花みずき工房では、実際の環境により近い設定で結露計算を行い、冬と夏の両方で屋根内での結露が起こらないことを確認しています。具体的には、冬季には外気温を0度(湿度60%)、室内温度を22度(湿度50%)とし、夏季には外気温を40度(湿度80%)、室内温度を25度(湿度50%)に設定して計算しています。この設定により、より現実的な条件下での結露リスクを評価できます。

任意計算:冬型(室内22℃:湿度50% / 屋外0℃:湿度60%)

任意計算:夏型(室内25℃:湿度50% / 屋外40℃:湿度80%)

以上のように、花みずき工房では冬型結露はもちろん、構造内部で起こりやすいとされる夏型結露にも配慮した結露計算を行い、実際の気候環境下でも内部結露の発生リスクを大幅に抑えた屋根内の素材選定と構成設計を用いた家づくりを行っています。

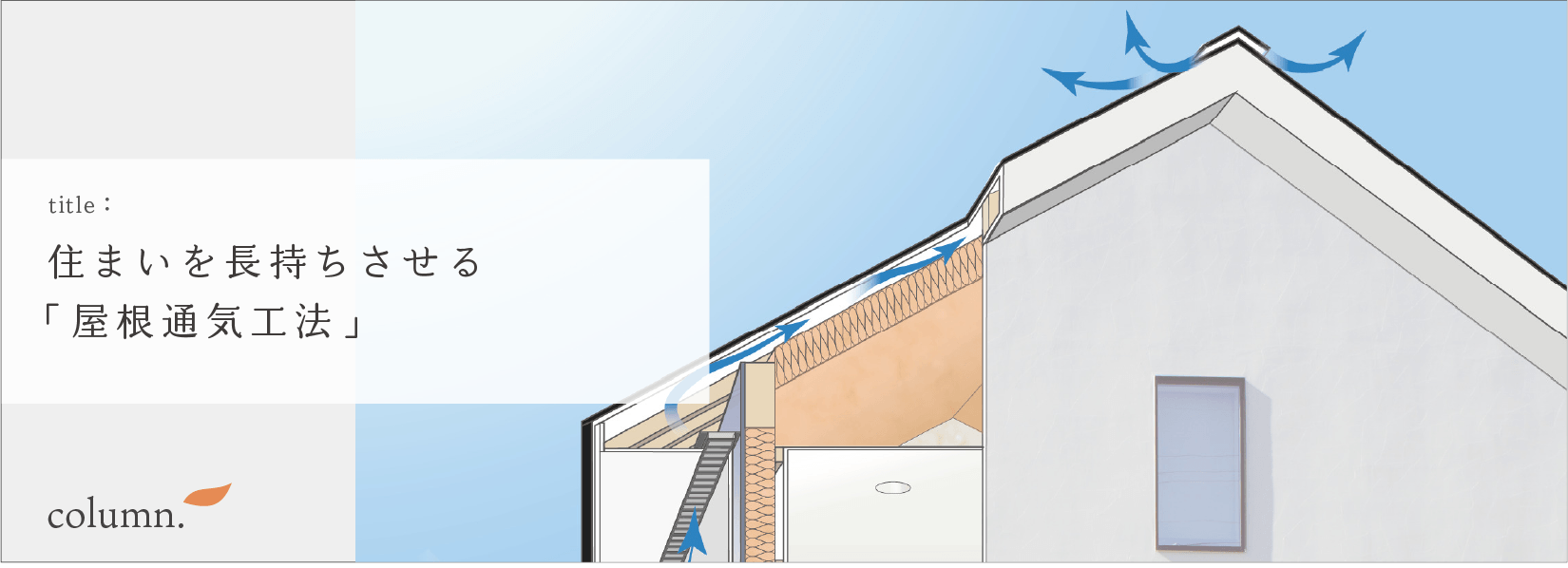

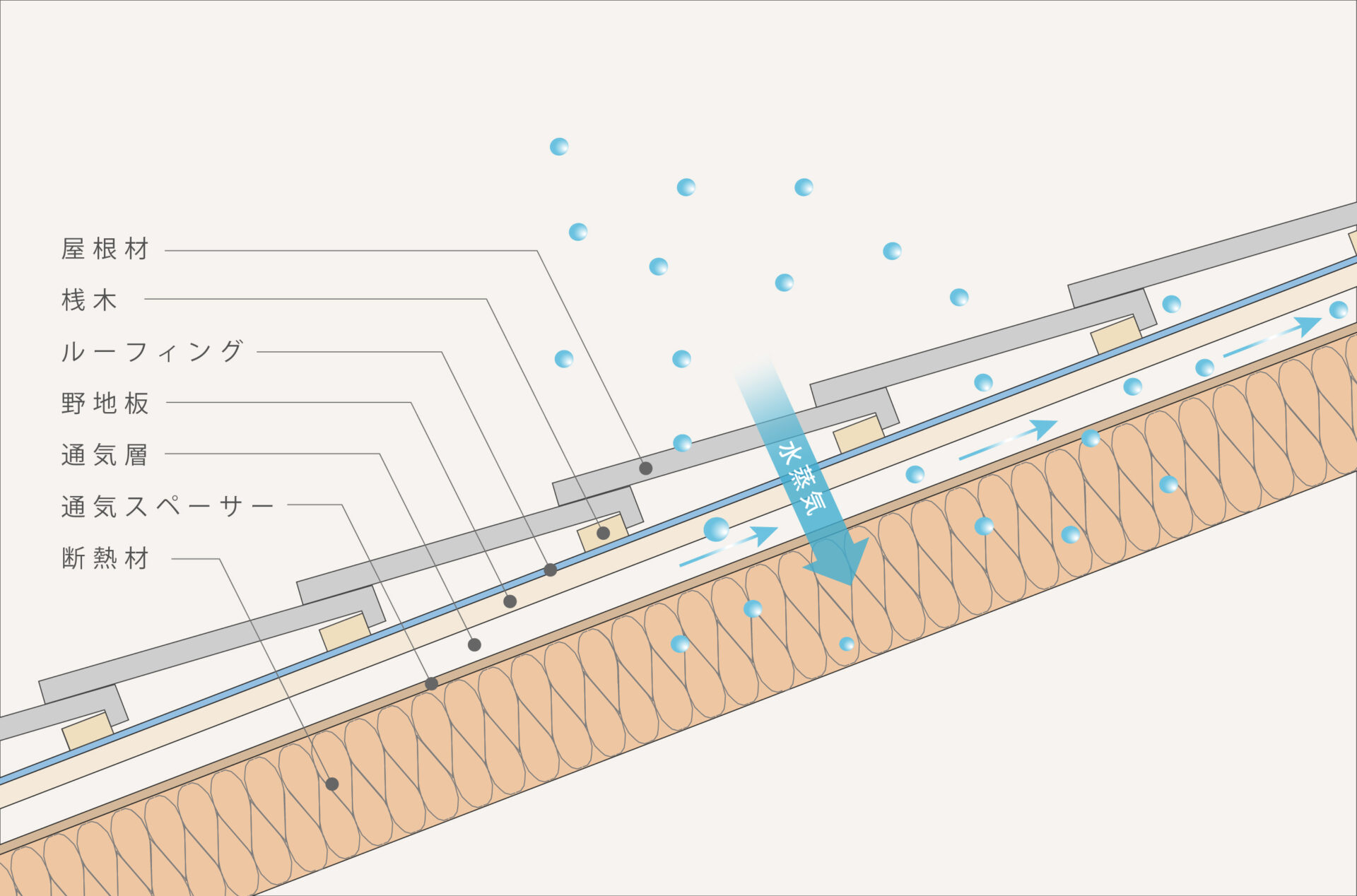

前述のとおり、花みずき工房では国が定めた基準以上の条件設定で結露計算を行い、屋根内結露が起こらないことを確認していますが、日々刻々と変化していく自然環境の中で、内部結露の発生を完全に予測することは難しいと言われています。そのため、万が一結露が発生した場合でも建物の構造内部に含まれる水蒸気を外部に排出できるように、屋根の内側に通気層を設けた屋根通気工法を採用しています。

具体的には野地板と断熱層の間に通気層を設け、軒下に設置した換気部材から取り込んだ空気が、屋根上部に設けた棟換気から排出される仕組みになっています。

この通気層の厚みは30mmで、厚みが18mm程度だと抵抗の増加で通気量が減ってしまい、30mm以上では通気抵抗がほとんど変わらないという実験結果からこの厚みが基準となっています。また、空気は冷たい方から温かい方に流れる性質を持つため、通り道が正しく確保できていれば、温度差による空気の流れが生まれて、自然と棟換気から湿気が外に排出されていきます。

屋根通気についてさらに詳しく知りたいという方は、こちらのコラムもあわせてお読みください。

今回のコラムでは、屋根の結露計算についてご説明いたしました。永く安心して暮らせる木造住宅をつくるためには、屋根の結露計算が大切なことがお分かりいただけたでしょうか?花みずき工房では屋根、壁ともに基準値よりも厳しい設定条件で結露計算を行い、さらに、万が一に備えて屋根や壁体内に通気層を確保した通気工法を採用して、きめ細やかな結露対策を行っております。

屋根の結露計算や通気工法について更に詳しくお知りになりたい方は、花みずき工房までお気軽にお問合せください。

住まいのご相談はこちらから >>